![]()

Judul : Perjuangan Lukas – Klement Rebut Freeport

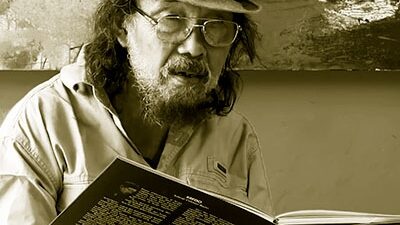

Penulis : Pastor Jhon Djonga

Penerbit : Yayasan Teratai Hati Papua

Tahun : 2018

Jumlah Hal. : xii + 144

PERSOALAN Freeport masih sangat jauh dari kata selesai. Selama Freeport masih ada, selama itu juga penderitaan tetap ada. Bagi orang Papua, Freeport adalah representasi penindasan. Usaha masyarakat Papua untuk mematahkan dominasi perusahaan tambang adalah usaha untuk merebut kedaulatan atas tanah sendiri.

Sejarah kehadiran Freeport sangat ditentukan oleh elit Indonesia pada dekade 1960-an. Naiknya rezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto membuka jalan untuk perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang nyaris bangkrut itu untuk menancapkan kuasanya di Papua. Tidak ada pembicaraan yang melibatkan orang-orang Amungme menjelang kedatangannya pada 1967. Izin pemerintah diberikan tanpa memperhatikan pertimbangan atau rasa-perasaan penduduk setempat.

Berpuluh-puluh tahun berikutnya, ketika perpanjangan kontrak karya dibicarakan, orang-orang Papua tidak terlibat. Suara-suara orang-orang Kamoro yang sungainya sudah dicemari limbah sehingga biota akuatiknya terganggu tidak didengarkan. Begitu juga perasaan orang-orang Amungme yang sudah dipaksa berpindah ruang hidup ke dataran rendah. Perundingan kontrak karya yang berhasil diperpanjang 2 x 10 tahun hingga 2041 adalah pembicaraan para elit. Para elit berlaku seakan-akan sebagai pemilik Nemangkawi.

Buku Pastor Jhon Jonga ini menjajarkan data-data angka yang akan segera terasa pedih di hati orang Papua. Jika data itu diformulasikan menjadi kalimat generik bunyinya begini: sejak 1971 Freeport telah mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar, negara memperoleh penerimaan yang tidak proporsional (alias terlalu kecil), dan orang-orang Papua telah menanggung penderitaan yang paling besar.

Pada dasarnya isi yang paling mendasar dari buku tipis ini adalah ironi yang paling pedih. Bagaimana bisa orang-orang Papua menjadi kelompok penduduk yang paling miskin di Indonesia meskipun dari tanahnya diambil sedikitnya 1.800 ton tembaga dan 9.000 troy ons emas? (hlm. 89). Jhon Jonga juga menginformasikan bahwa dalam rentang tahun 1992-2015 total dana yang diterima oleh pemerintah pusat dari Freeport adalah US$16.1 miliar. Dana itu terdiri atas penerimaan pajak, royalti, dividen dan pungutan-pungutan. Soal pajak ini pemerintah tidak pernah transparan (hlm. 58). Freeport membawa keluar hasil yang paling banyak dari operasi pertambangannya. Kekayaan alam yang melimpah itu de facto dimiliki oleh perusahaan.

Orang-orang Papua bernasib lebih buruk. Tidak saja tidak mendapatkan pengakuan sebagai pemilik sehingga harus duduk bernegosiasi. Orang-orang Papua yang berusaha mempertahankan miliknya dipaksa tunduk dengan kekuatan bersenjata. Ada juga yang dipenjara.

“Bagi saya yang mengenal dan memahami Timika sudah lama, masalah operasi pertambangan Freeport Indonesia tidak pernah lepas dari masalah budaya, sosial, politik, dan ekonomi suku Amungme, Papua. Berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Freeport Indonesia selama ini justru banyak menyasar suku Amungme. Sudah banyak putra-putri suku ini yang menjadi sasaran peluru tembak pada tentara dan polisi karena kerap mengganggu keberadaan Freeport Indoesia. Mereka kerap melakukan protes dan demonstrasi,” kata Pastor Jhon Djonga. (hlm. 50.)

Problem yang tidak kurang serius juga adalah kerusakan ekologis. Orang-orang di area yang terdampak pembuangan limbah tambang (tailing) terancam kehilangan sumber pangan dari sungai. Freeport juga tampaknya tidak mungkin mereklamasi area bekas pertambangan yang terbuka. Area bekas tambang berpotensi untuk menghasilkan air asam bekas tambang yang jelas berbahaya bagi keseimbangan ekologi. Dampak yang lebih serius masih akan bertahan selama puluhan tahun bahkan setelah pertambangan itu ditutup. Ketika perusahaan ini angkat kaki saat kontrak berakhir, orang-orang Papua masih akan bergulat dengan lingkungan hidup yang balik mengancam mereka.

Ketika membaca buku ini, timbul imajinasi yang menyakitkan di benak saya: keturunan orang-orang yang merampok Freeport ini suatu ketika menikmati kemewahan, berada jauh dari Papua dan bahkan tidak memiliki seutas rasa terhubung dengan orang-orang Amungme yang kalah. Sedangkan keturunan orang-orang Amungme ini berada dalam kondisi mempertahankan hidup yang sangat berat, dengan lingkungan sekitar yang rusak. Saya berharap imajinasi ini tidak berubah menjadi kenyataan pada suatu hari nanti.

Buku ini, menurut hemat saya, memberikan pokok pengetahuan tentang Freeport yang sangat penting diketahui oleh orang-orang Papua. Bukan hanya orang Amungme dan Kamoro. Lebih khusus para politisi, termasuk kepala daerah, di Papua perlu mengetahui secara kritis perusahaan tambang ini dan relasinya dengan agensi-agensi sekitarnya dan manfaatnya bagi orang Papua. Setelahnya, tentu akan timbul pertanyaan yang mengejutkan: apakah orang-orang Papua akan seterusnya kehilanga kedaulatan atas kekayaan alamnya? Bagaimana kedaulatan itu bisa didapatkan kembali?

Barangkali sesudah divestasi berhasil dilakukan, pemerintah Papua perlu melihat secara lebih cermat peluang-peluang yang mungkin ditempuh untuk mendapatkan kedaulatannya. Freeport tidak boleh lebih berkuasa daripada pemerintah yang didukung oleh rakyat Papua.

Djonga menghubungkan Freeport secara meluas dengan pelanggaran HAM, geografi politik-sosial setempat, kerusakan ekologi, kehancuran komunitas lokal, dan sejarah Papua. Buku ini menawarkan perspektif kritis dalam memandang Freeport, terutama dari sisi orang asli Papua. Buku ini tidak netral. Sekali-kali orang-orang yang belum pernah “bergeser” perspektif perlu melihatnya dari sisi ini.

Tampaknya Djonga melalui buku ini ingin memberikan suatu keseimbangan terhadap klaim-klaim Freeport seperti sudah membayar pajak, menyetor royalti, termasuk membuka sekolah untuk orang-orang asli Papua, dll. Bukan berartik klaim-klaim itu tidak benar. Akan tetapi dengan informasi yang lebih lengkap, seseorang bisa memilih posisi yang lebih sadar ketika memandang Freeport dan memandang (orang-orang) Papua.

Seandainya buku ini akan diterbitkan ulang, kesalahan-kesalahan penulisan yang cukup mengganggu karena jumlahnya yang banyak perlu dibenahi. Grafik dan tabel yang ditampilkan perlu didesain lebih baik agar lebih informatif dan mudah dibaca. Kemudian selain papara informasi data, sebaiknya juga disodorkan konsep-konsep yang barangkali operasional untuk merebut kedaulatan itu. Setidaknya dengan begitu buku ini juga mengandung resep konseptual untuk para pemimpin di Papua.

Peresensi, Johanes Supriyono

Wartawan Odiyaiwuu.com