![]()

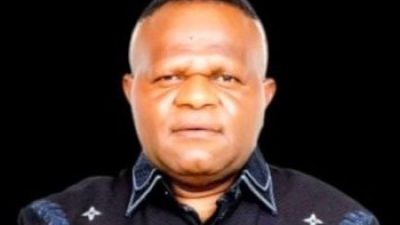

Oleh Ben Senang Galus

Pengamat Masalah Papua, tinggal di Yogyakarta

KENDATI kita sadar bahwa anggaran pembangunan yang kita terima dibiayai dari APBN, APBD, Otsus, atau pemberian dari perusahaan) yang pada akhirnya secara langsung atau tidak, terarah pada penciptaan dan pengekalan ketergantungan (dependency of perpetuate).

Manifestasi dari kondisi seperti ini pembangunan cenderung tidak menjamah kepentingan kebudayaan dan bahkan menciptakan core area dan peripheral area di masing-masing daerah atau distrik, serta tidak mendidik bangsa sendiri untuk mandiri.

Sadar atau tidak sebagai dampak pembangunan, warga bangsa Papua saat ini telah terpisah menjadi tiga komunitas kasta baru (new caste community) yang berbeda tajam. Pertama, core society atau kasta inti (core caste) dengan ciri-ciri: stabil/kuat ekonominya, terjamin masa depannya, memiliki akses kekuasaan cukup tinggi. Mereka yang masuk dalam kasta ini sebut saja komunitas sisa-sisa feodal (pejabat pemerintah) dan mereka tetap haus akan kekuasaan, wanita, dan harta. Makanannya kebanyakan dari produk kapitalis.

Kedua, middle society atau kasta setengah pinggiran (semi peripheral caste) yakni, lahir dari masyarakat campuran antara sisa-sisa feodal dan masyarakat idealis, dengan ciri-ciri menggantungkan diri pada idealisme, masyarakat rasional, mereka tidak membutuhkan penghargaan yang tinggi.

Yang termasuk dalam kasta ini adalah para cendekiawan, kaum profesional, seniman, budayawan, rohaniawan, wartawan, penulis, jauh dari kekuasaan atau pengaruh, kesadaran politiknya tinggi, akses ke masyarakat cukup tinggi. Komunitas ini adalah orang-orang yang “berumah di atas angin“, (WS. Rendra, 1976), tidak mau terikat oleh suatu sistem yang menghalangi kebebasannya.

Ketiga, peripheral society atau kasta pinggiran (peripheral caste), yakni tidak stabil, mudah bergeser dari satu sektor ke sektor lain, cepat berpindah pekerjaan, tidak mempunyai idealisme, hidupnya sederhana, berani hidup sengsara, kehidupannya berlangsung dari tangan ke mulut, makanannya dari produk lima jarinya. Namun mempunyai andil besar terhadap politik dan kekuasaan (contohnya pada waktu pemilu atau pilkada).

Komunitas ini kita namakan saja “masyarakat apung”. Mereka adalah kelompok yang besar jumlahnya. Mereka ini sebenarnya adalah sasaran pembangunan. Sebagian dalam komunitas ini adalah petani, mama-mama yang bekerja di kebun, memberi makan peliharaannya seperti babi, ayam, dan lain-lain. Mereka juga menyiapkan makanan bagi pemimpin mereka. Namun mereka tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Tidak mendapat subsidi sedikitpun. Mereka mempunyai tanggung jawab besar terhadap masa depan anak bangsanya.

Kita Akarkan

Pertanyaan yang paling mendasar menuju masyarakat Papua baru, dari serangkaian fenomena di atas adalah bentuk budaya yang bagaimana masyarakat Papua baru itu akan kita akarkan. Mengapa? Pengakaran budaya baru itu akan menandai jati diri dan ketahanan budaya Papua dari ancaman epestemisida kini maupun masa depan.

Karena itulah masalah ini sangat kritis dan perlu sikap kehati-hatian. Pada hematnya jati diri kebudayaan Papua, harus ditumbuhkembangkan di atas nilai-nilai moralitas kebudayaan Papua, yang diaktualisasikan dengan perkembangan zaman. Ini tidak lain mengisyaratkan agar pembinaan kebudayaan sebagai proses yang berlanjut memang harus secara sadar dan penuh kesadaran dikerjakan.

Sebab masyarakat Papua baru itu haruslah hasil “ciptaan” budaya Papua sedangkan dikerjakannya harus dengan penuh kesadaran. Artinya, tidak bisa dipaksakan melainkan disesuaikan dengan derap perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan hal ini tidaklah dapat diingkari bahwa modernisasi telah menumbuhkan momentum perubahan dan pergeseran masyarakat ke arah masyarakat Papua baru itu. Adanya modernisasi telah membuka cakrawala yang lebih lebar lagi atas pilihan-pilihan yang bisa diambil terhadap hampir semua hal.

Memilih inilah yang telah ikut mengambil bahagian dalam meningkatkan rasionalitas masyarakat Papua, sebab masyarakat Papua telah dihadapkan pada alternatif pilihan yang semakin kompleks yang tidak hanya ini atau itu saja.

Dalam menyongsong terbentuknya masyarakat Papua yang sangat rasional itu maka sudahlah sewajarnya apabila kita pertanyakan: apakah kemampuan rasional yang semakin tinggi akan berakibat menipisnya kemampuan emosional kebudayaan yang menjadi penopang hidup kita?

Pada hematnya pembinaan kemampuan emosional kebudayaan untuk menumbuhkan kebudayaan harus ditempuh melalui lembaga keluarga, sekolah, lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga media (cetak dan elektronik) dan jangan dibiarkan menentukan arahnya sendiri.

Pendidikan budaya yang dilaksanakan secara sadar itu diperlukan untuk menahan dampak negatif dari arus modernisasi dan gejala epistemisida terhadap nilai kebudayaan. Bahkan kebudayaan diungkap pula dalam bentuk proteksionisme yang pada dasarnya mengandung unsur survival bangsa, namun kalau tidak terkendali akan menumbuhkan chauvinisme yang sangat berlebihan.

Sehingga apabila di Barat terjadi gerakan kembali ke arah keagamaan yang awalnya dipacu oleh kepahaman harkat manusia, maka di Papua hal itu tidak akan dirasakan karena suasana keagamaan nampak jelas tetap menjadi landasan pada semua stratum kehidupan.

Sejalan dengan hal itu, kita merasa yakin bahwa jati diri kebudayaan Papua akan tetap nampak jelas walaupun dengan kadar rasionalitas yang tinggi, melalui upaya-upaya pembinaan kebudayaan yang terencana.

Dengan demikian maka kebudayaan Papua saat ini maupun ke depan harus dibangun di atas komitmen nilai-nilai imanen kebudayaan Papua, penciptaan masyarakat mandiri (civil society), demokrasi, penanaman kesadaran tentang perlunya iptek yang humanis dan ramah terhadap lingkungan budaya, pengembangan etos kerja.

Pokoknya membangun ketahanan budaya Papua secara arif dan kreatif serta menempatkan martabat manusia sebagai rohnya, maka mustahil kebudayan Papua mengalami epistemisida.

Pada hematnya pembinaan kemampuan emosional untuk menumbuhkan kebudayaan baru tadi secara terus menerus ditempuh melalui keluarga, pendidikan di sekolah, lembaga politik, lembaga pers, lembaga keagamaan, lembaga pemerintah dan seterusnya dan jangan dibiarkan menentukan arahnya sendiri.

Pembentukan melalui lembaga tadi harus dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk menahan dampak negatif dari pengaruh kebudayaan lain yang cenderung melakukan epsitemisida terhadap budaya Papua. Maka ketahanan budaya dan jati diri kebudayaan Papua akan menjadi kuat dan tak terkoyak oleh kontaminasi epistemisida.

Memahami konsep epistemisida penting untuk mengatasi dampak buruk dari dominasi pengetahuan dan untuk mendukung keberlanjutan dan keragaman sistem pengetahuan di seluruh Papua. (bagian dua, terakhir)