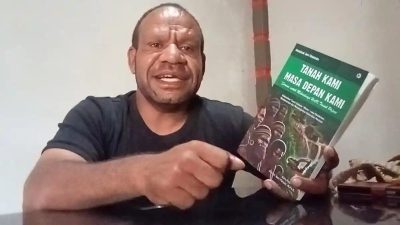

Oleh Eugene Mahendra Duan

Guru SMP YPPK Santo Antonius Nabire, Papua Tengah

SETIAP bulan Agustus, bangsa Indonesia kembali diajak untuk merefleksikan makna kemerdekaan. Namun, di tengah gegap gempita peringatan 17 Agustus, pertanyaan mendasar patut diajukan. Apakah kemerdekaan hanya soal terbebas dari penjajahan fisik, atau juga mencakup kebebasan dalam mengembangkan nalar, budaya, dan pendidikan? Pertanyaan ini menemukan relevansinya ketika kita berbicara tentang slogan besar dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu Merdeka Belajar.

Program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ini diharapkan menjadi jawaban atas kegelisahan panjang sistem pendidikan Indonesia: kurikulum yang kaku, beban ujian yang mengekang serta ketimpangan kualitas antarwilayah.

Merdeka Belajar dimaksudkan agar siswa, guru bahkan sekolah memiliki keleluasaan dalam menentukan metode, materi, dan gaya pembelajaran sesuai kebutuhan nyata. Namun, di balik jargon yang terdengar indah itu, muncul pertanyaan kritis: apakah kita benar-benar merdeka dalam belajar, atau justru sedang menuju kondisi “merdeka dari belajar”?

Idealisme dan Realitas

Secara filosofis, gagasan Merdeka Belajar berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan membelenggunya. Ki Hajar percaya pendidikan sejati ialah pendidikan yang menumbuhkan kemandirian, menghargai kodrat anak, serta menyiapkan mereka menjadi manusia merdeka yang mampu bertanggung jawab pada diri dan masyarakatnya.

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak seindah idealisme. Banyak guru mengaku bingung dengan perubahan kurikulum yang cepat, sementara fasilitas pendidikan masih timpang. Di perkotaan, Merdeka Belajar bisa diterjemahkan dengan akses teknologi, modul kreatif, dan ruang diskusi yang luas. Tetapi di pelosok, siswa masih berjuang dengan keterbatasan buku, sinyal internet, bahkan meja belajar yang layak. Akibatnya, kebijakan ini sering dirasakan hanya sebagai wacana, bukan praksis.

Lebih jauh, ada kecenderungan bahwa Merdeka Belajar dipahami sekadar penghapusan ujian nasional atau pengurangan beban kurikulum. Padahal, tanpa pergeseran paradigma dalam cara mengajar dan cara belajar, kebebasan itu bisa menjelma menjadi kelonggaran tanpa arah. Inilah titik rawan ketika Merdeka Belajar bergeser makna menjadi “merdeka dari belajar.”

Risiko “Merdeka dari Belajar”

Mengapa muncul kekhawatiran itu? Pertama, karena kebebasan tanpa panduan bisa melahirkan ketidakseriusan. Siswa bisa menafsirkan Merdeka Belajar sebagai alasan untuk tidak disiplin, sementara guru mungkin memaknainya sebagai pengurangan tanggung jawab.

Kedua, ada kecenderungan komersialisasi pendidikan. Lahirnya berbagai platform belajar daring, modul berbayar, hingga bimbingan eksklusif yang diklaim sesuai semangat Merdeka Belajar justru memperlebar jurang antara mereka yang mampu secara ekonomi dan yang tidak. Alih-alih merdeka, banyak anak akhirnya merasa terkekang oleh keterbatasan.

Ketiga, dalam konteks budaya belajar, masyarakat kita masih sering melihat pendidikan hanya sebagai jalan menuju pekerjaan, bukan sebagai proses pemerdekaan intelektual. Jika paradigma ini tidak berubah, maka semangat Merdeka Belajar akan tereduksi menjadi sekadar fleksibilitas teknis, bukan transformasi substantif.

Belajar sejatinya adalah proses pencarian makna, bukan sekadar penguasaan materi. Dalam perspektif psikologi pendidikan, belajar melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus berjalan seimbang. Anak tidak hanya diajarkan mengingat rumus, tetapi juga menumbuhkan empati, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan.

Dengan demikian, Merdeka Belajar seharusnya tidak diartikan sebagai kebebasan dari aturan semata, melainkan kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai potensi. Di titik ini, peran guru menjadi krusial. Guru bukan lagi “penguasa kelas” yang memaksa siswa menghafal, tetapi fasilitator yang membimbing anak menemukan makna dalam setiap pembelajaran.

Lebih dari itu, Merdeka Belajar juga menuntut dukungan struktural. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang setara, infrastruktur yang memadai, serta pelatihan guru yang berkelanjutan. Tanpa itu, kebebasan belajar hanya akan menjadi slogan indah yang kehilangan substansi.

Refleksi ini menjadi momentum yang tepat untuk bertanya kembali: apakah janji kemerdekaan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa,” telah benar-benar terwujud? Jika merdeka berarti bebas dari belenggu kebodohan, maka kualitas pendidikan kita adalah cerminan sejauh mana bangsa ini merdeka.

Data Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) beberapa tahun terakhir menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam indeks literasi dan numerasi dibanding banyak negara di Asia Tenggara. Fakta ini menandakan bahwa kemerdekaan pendidikan masih jauh dari harapan. Kita memang merayakan kemerdekaan setiap tahun, tetapi apakah rakyatnya sudah benar-benar merdeka dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi?

Solusi dari dilema ini bukanlah meninggalkan konsep Merdeka Belajar, melainkan mengembalikan makna sejatinya. Merdeka bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan bebas dengan tanggung jawab. Bebas untuk memilih jalur belajar, tetapi juga bertanggung jawab mengembangkan potensi.

Sekolah harus bertransformasi menjadi ruang kebebasan yang beretika: tempat siswa bereksperimen, berargumentasi, sekaligus belajar disiplin. Guru harus diberdayakan dengan pelatihan yang membekali mereka bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sensitivitas sosial dan pedagogi modern. Pemerintah, di sisi lain, wajib hadir bukan hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai penjamin keadilan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan kosong, melainkan kebebasan yang memerdekakan. Dalam konteks pendidikan, Merdeka Belajar seharusnya tidak melahirkan generasi yang merdeka dari belajar, melainkan generasi yang menemukan kebebasan dalam belajar. Agustus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan titik akhir, melainkan proses panjang. Begitu pula pendidikan, ia tidak berhenti pada slogan, tetapi harus hidup dalam praktik sehari-hari.

Jika Merdeka Belajar dimaknai secara benar, maka generasi muda Indonesia tidak hanya akan cerdas secara intelektual, tetapi juga merdeka dalam berpikir, berbudaya, dan berpolitik. Dan hanya dengan itu, cita-cita bangsa —bersatu, berdaulat, adil, dan makmur— akan benar-benar menemukan jalannya.