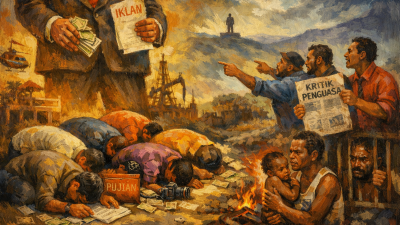

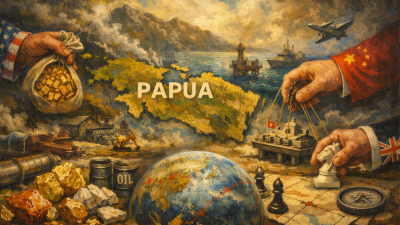

NEGARA sedang mempertontonkan standar gandanya dengan vulgar. Melalui PP 25/2024 yang ditetapkan pada 30 Mei 2024 di era Presiden Joko Widodo, lahirlah Pasal 83A yang memberi jalur prioritas WIUPK bagi badan usaha milik ormas keagamaan. Privilege ini diperkuat lewat Perpres 76/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang mengatur mekanisme pengalokasian lahan tambang sekaligus menyerahkan kewenangan penerbitan IUPK. Semua itu berdiri di atas fondasi Perpres 70/2023 yang diteken pada 16 Oktober 2023. Inilah karpet merah regulasi: akses tambang dibuka lebar untuk ormas dengan label “misi mulia”, padahal hakikatnya tetap konsesi ekstraktif.

Di sisi lain, masyarakat adat yang sesungguhnya pemilik sah tanah dan hutan justru ditekan melalui instrumen hukum yang timpang. UU Minerba 3/2020 yang berlaku sejak 10 Juni 2020 mempertebal jerat pidana bagi aktivitas tanpa izin, termasuk menambahkan Pasal 162 yang bisa dengan mudah dipakai untuk membungkam warga di tanah ulayat mereka sendiri. Perubahan arsitektur perizinan melalui UU Cipta Kerja 11/2020 yang disahkan pada 2 November 2020 dan kemudian dikukuhkan sebagai UU 6/2023 pada 31 Maret 2023, hanya menjadikan partisipasi publik formalitas belaka. Hasilnya jelas: kelompok yang dekat dengan kekuasaan dimanjakan, sementara ruang hidup pemilik ulayat terus menyempit.

Ketika aturan karpet merah untuk ormas digugat, Mahkamah Konstitusi pada 3 Januari 2025 di era Presiden Prabowo Subianto menolak permohonan itu. Pesannya terang: skema istimewa untuk ormas tetap berdiri kokoh. Padahal jauh sebelumnya, Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Tetapi roh putusan itu berhenti di atas kertas. Pengakuan wilayah adat berjalan di tempat, sementara izin konsesi melaju tanpa rem.

Beginilah wajah ketidakadilan yang sistemik. Identitas keagamaan dijadikan tiket ekspres untuk menguasai sumber daya, sementara identitas adat dijadikan alasan penertiban dan kriminalisasi. Negara membangun dua pintu: satu jalur tol menuju konsesi bagi ormas, satu lagi jeruji besi bagi warga adat. Kata resminya “kesejahteraan”, kenyataannya hanya memperlebar ketimpangan kuasa.

Keadilan tidak boleh berhenti pada retorika. Ada langkah nyata yang harus ditempuh. Pertama, hentikan implementasi konsesi prioritas untuk ormas keagamaan sampai wilayah adat diakui secara nyata di lapangan, bukan sekadar simbolik di atas dokumen. Kedua, tegakkan prinsip FPIC—persetujuan bebas, didahulukan, diinformasikan, tanpa paksaan—dalam setiap proyek sumber daya alam. Ketiga, hentikan kriminalisasi warga adat melalui moratorium penerapan Pasal 158 dan 162 UU Minerba yang kerap dijadikan alat pembungkaman. Keempat, bangun skema perizinan yang menempatkan komunitas adat sebagai pemilik dan pengendali usaha melalui koperasi atau perusahaan komunitas dengan bagi hasil yang adil, audit lingkungan ketat, serta mekanisme keberatan tanpa biaya. Kelima, percepat legislasi yang memberikan landasan hukum kokoh bagi pengakuan dan perlindungan hak adat.

Ukuran keadilan itu sederhana: siapa yang paling menanggung dampak harus punya suara paling menentukan. Selama PP 25/2024 dan Perpres 76/2024 terus dibiarkan, standar ganda ini akan terus hidup—ormas diberi hak istimewa, masyarakat adat diberi pasal pidana. Negara yang melanggengkan praktik ini bukan sedang menyejahterakan rakyat, melainkan sedang memilih siapa pemenang dan siapa pecundang.

Tambang diberikan kepada ormas, penjara disiapkan untuk pemilik tanah. Inilah potret telanjang sebuah negara yang berpihak pada kuasa, bukan pada keadilan. (Editor)