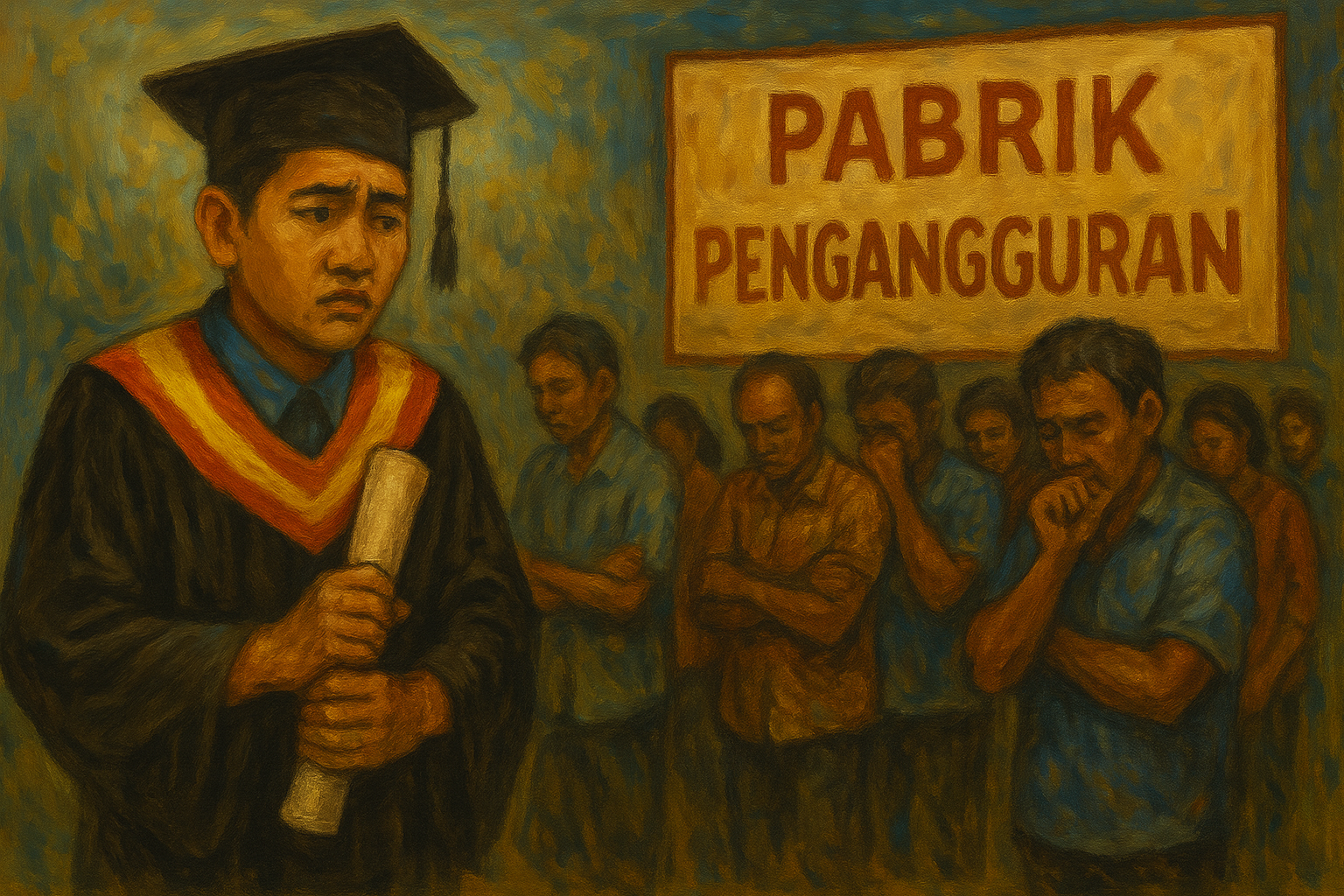

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menegaskan ironi ini. Tingkat pengangguran terbuka lulusan D4–S3 mencapai 6,23 persen. Dari total 7,28 juta penganggur nasional, lebih dari 1,01 juta orang adalah sarjana. Artinya, satu dari tujuh penganggur di negeri ini adalah lulusan universitas. Beberapa kajian bahkan menyebut rata-rata tingkat pengangguran terbuka lulusan pendidikan tinggi mencapai 18,5 persen dalam segmen tertentu. Angka-angka itu menunjukkan betapa parahnya jurang antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Ada beberapa sebab utama mengapa pendidikan Indonesia gagal menjawab kebutuhan zaman. Pertama, kurikulum masih terlalu teoretis dan jauh dari praktik. Siswa dan mahasiswa dijejali hafalan, teori, serta ujian standar, sementara keterampilan nyata—seperti penguasaan teknologi, berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi—hampir tidak disentuh. Akibatnya, lulusan datang ke dunia kerja tanpa bekal kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Kedua, orientasi pendidikan masih terjebak pada paradigma lama: sekolah untuk jadi pegawai. Mentalitas ini menganggap kesuksesan hanya ada pada status PNS atau karyawan perusahaan. Padahal, lapangan kerja formal semakin sempit, sementara peluang wirausaha terbuka luas. Sayangnya, sekolah dan kampus jarang membekali murid dengan keberanian dan keterampilan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Ketiga, program “link and match” antara pendidikan dan industri lebih banyak berhenti pada seremoni. Kerja sama kampus dengan perusahaan sering kali hanya formalitas. Tidak heran bila dunia usaha terus mengeluh bahwa kompetensi lulusan tidak sesuai kebutuhan. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa sektor industri manufaktur semakin efisien, tetapi daya serap tenaga kerja justru menurun karena otomatisasi.

Keempat, pemerintah sendiri mengakui adanya mis-match kompetensi. Lulusan universitas memang berijazah, tetapi ijazah itu tidak laku karena keterampilan mereka tidak relevan. Kita membesarkan generasi pintar teori, tapi gagap praktik.

Jika situasi ini dibiarkan, bonus demografi akan berubah menjadi bom waktu sosial. Jutaan pemuda berpendidikan yang gagal mendapatkan pekerjaan bisa berubah frustrasi, kehilangan harapan, bahkan terjebak pada radikalisme atau kriminalitas.

Maka, reformasi pendidikan adalah keharusan. Kurikulum harus didesain ulang agar relevan dengan era digital, energi hijau, dan tantangan global. Pendidikan vokasi perlu diperkuat, magang harus diwajibkan sebagai bagian dari kurikulum, dan sistem penilaian tidak boleh lagi hanya soal nilai ujian, melainkan portofolio nyata. Lebih dari itu, budaya kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini agar siswa dan mahasiswa tumbuh bukan sebagai pencari kerja, tetapi pencipta kerja.

Pendidikan tidak boleh lagi menjadi pabrik pengangguran. Ia harus menjadi mesin pembebas, yang melahirkan generasi produktif, kreatif, dan mandiri. Jika reformasi ini tidak segera dilakukan, maka Indonesia hanya akan terus mengulang tragedi: mencetak sarjana, lalu menambah antrean pengangguran. (Editor)