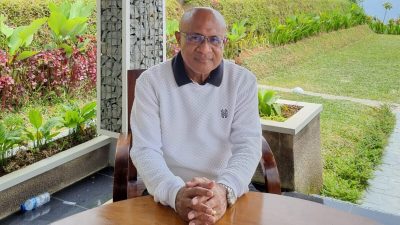

Oleh Kasdin Sihotang

Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

SETIAP tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kata “pahlawan” mengandung makna yang afirmatif dan sarat dengan nilai-nilai etis, yang tentunya menjadi bagian erat kualitas pribadi. Dan kualitas pribadi demikian tercatat dalam perjalanan hidup pahlawan hingga nafas terakhir. Karena itu pula, menyandang gelar “pahlawan” itu tidak bisa sembarangan orang. Demikian juga yang memberikan gelar itu juga tidak boleh gegabah, perlu pertimbangan matang dengan memperhatikan berbagai aspek, lebih-lebih aspek sosio budaya, dan aspek personal, selain aspek administratif.

Dimensi sosio budaya mengisyaratkan bahwa adanya keterlibatan atau pengakuan masyarakat terhadap kualitas orang yang (akan) bergelar pahlawan. Ini penting, karena gelar pahlawan tidak bersifat administratif semata, tetapi juga bersifat sosial, bahkan bermakna historis etis. Artinya, gelar pahlawan sesungguhnya terkait dengan afirmasi etis sosial.

Makna Historisitas

Mengapa gelar pahlawan bukan semata urusan administratif? Jawabnya sederhana, yakni karena di sana ada nilai dan makna historisitas yang dihadirkan, bahkan dijadikan sebagai “role model” dan panduan bagi generasi berikutnya di hari kemudian. Jangan sampai esensi dan nilai etis historis kata “pahlawan” dikaburkan dan pengaburan makna sesungguhnya itu disajikan di depan mata generasi bangsa secara turun temurun, sehingga episteme kata “pahlawan” itu menjadi bias, bahkan mengalami pergeseran, bahkan penyimpangan.

Orang Latin mengatakan bahwa “historia est magistra veritatis”, artinya sejarah adalah guru kebenaran. Dalam ungkapan ini terkmaktub makna bahwa sejarah berhubungan dengan kebenaran faktual, karena itu ia tidak bisa dibelokkan, dan kalau dibelokkan berarti di sana terjadi pengingkaran atas makna sejarah, paling parahnya pembohongan makna sejarah.

Seperti penulis tuliskan dalam buku Filsafat Manusia: Jendela Menyingkap Humanisme (2025, cet-10), historisitas memiliki tiga makna penting, yakni sebagai sebuah kesaksian hidup yang dihadirkan di masa sekarang, sebagai sebuah penerusan realitas, dan sebagai penyebaran nilai bagi generasi berikutnya. Jika tiga makna historis tersebut dikaitkan dengan kata “pahlawan”, maka seorang pahlawan merupakan kesaksian hidup masa lalu di masa sekarang bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Bagi kaum muda, pahlawan adalah tokoh panutan dalam bersikap. Pahlawan adalah suri teladan bagi mereka atas nilai-nilai kemanusiaan, tepatnya kesaksian tentang kualitas hidup personal.

Hakikat Pahlawan

Seorang pahlawan bagi kaum muda adalah dia yang berjiwa rela berkorban, dan berjiwa humanis: berkorban demi membela kemanusiaan bangsanya. Karena itulah per naturam et per definitionem (sesuai kodrat dan definisinya), tidak bisa diterima seorang pahlawan adalah pembununuh rakyatnya. Meminjam pemikiran Immanuel Kant, seorang pahlawan memegang teguh prinsip deontologis, lebih-lebih prinsip imperatif kategoris, yakni sadar dan bebas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban moralnya, termasuk berani berkorban, bahkan korban nyata untuk itu. Tidak hanya itu, melansir pandangan Immanuel Kant, seorang pahlawan adalah dia yang mengharga martabat manusia.

Karena itu bagi seorang pahlawan sesungguhnya nilai-nilai kemanusiaan adalah hal yang paling dasar dalam perjuangannya. Dalam perspektif ini, seperti dituliskan oleh Kant dalam Perpetual Peace, seorang pahlawan justru menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar penciptaan perdamaian abadi, bukan senjata atau bedil. Singkatnya, seorang yang bergelar pahlawan secara negatif dapat dikatakan, tidak pernah mengorbankan kemanusiaan pihak lain demi ambisinya, justru sebaliknya ia rela berkorban demi kemanusiaan itu sendiri. Bagi pahlawan yang menganut deontologi, ia mengakui bahwa manusia adalah subjek bagi dirinya, ia berharga bagi dirinya, dan tidak pernah dapat membenarkan pengobjekan manusia demi kepentingan tertentu.

Pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa pamrih itu merupakan sebuah realitas hidup yang dihayati dan diukir indah oleh pahlawan. Dan realitas hidup indah itu diteruskan kepada anak muda sehingga anak muda memiliki teladan atau role model dalam hidupnya, yang kemudian meneruskan itu ke generasi berikutnya. Di sinilah makna sejarah sebagai penerusan realitas yang diperlihatkan oleh seorang pahlawan.

Tentu dalam pola dan cara hidup serta sasaran perjuangan seorang pahlawan dalam masa hidupnya sekaligus menorehkan nilai untuk disebarkan. Dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena itulah sekali lagi memberikan gelar kepahlawanan kepada seseorang tidak semudah membalik tangan. Dalam hal inilah letak keterkaitan aspek personal sebutan kepahlawanan itu.

Makna Etis Peringatan

Apa makna dari peringatan Hari Pahlawan Nasional? Jawaban pertanyaan ini sedikit banyak dan secara tidak langsung sudah terkuak dalam narasi di atas. Namun dapat diperjelas dalam dua hal berikut, yakni dari sisi faktisitas, artinya apa yang sudah terjadi, dan kontektualitas atau relevansi dengan situasi sekarang.

Dari sisi faktisitas, seperti sudah diuraikan di atas, cara hidup seorang pahlawan berorientasi, bahkan berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Demi nilai kemanusiaan itu ia rela berkorban. Pengorbanan itu tidak hanya terkait dengan materi, tetapi juga immateri. Maksudnya apa? Pahlawan tidak saja berkorban dalam hal-hal yang kelihatan, tetapi juga mengorbankan nyawanya untuk perjuangan kemanusiaan. Tentu konteks ini selaras dengan situasi hidupnya di mana misalnya ia harus mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Karena itulah orang demikian layak mendapat gelar pahlawan. Inilah faktisitas kehidupan masa lalu seorang pahlawan. Jadi makna historisnya, seperti juga disebutkan di atas. adalah bahwa seorang pahlawan menjadi kesaksian dalam perjuangan. Realitas demikianlah menjadi tiruan bagi masyarakat yang hidup sekarang, lebih-lebih generasi muda.

Karena itu pula, ketika pembelokan makna sejarah terjadi, di situ bahaya pembelokan nilai juga terjadi, yakni nilai kebenaran. Ingat ungkapan Latin, “historia est magistra veritatis”, ingat pula ungkapan Latin yang lain, “historia est magistra vitae”, sejarah adalah guru bagi kehidupan. Ketika sejarah dibelokkan, di sana pula terjadi pembelokan makna kehidupan yang sebenarnya. Dan itu menjadi sebuah kekeliruan fatal bagi sebuah bangsa, karena di sana pendidikan kebohongan diterjadi. Jelas ini bagi generasi muda sangat berbahaya dari sisi nilai.

Makna Kontekstual

Makna kontekstual hari pahlawan dapat dikaitkan dengan semangat pahlawan yang dihadirkan dalam realitas dewasa ini. Dalam hal ini minimal tiga hal yang bisa dijadikan sebagai makna. Pertama, berterima kasih kepada semua pahlawan atas pengorbanan mereka bagi bangsa ini. Tidak berhenti pada ucapan terima kasih. Kepada keluarga mereka perlu ada sikap respek dan penghargaan yang besar entah secara sosial maupun secara ekonomis. Secara sosial politik tentu tidak sulit, karena di setiap hari Pahlawan mereka justru diingat dan dihormati. Tetapi secara ekonomis dalam arti mensejahterakan keluarga-keluarga pahlawan oleh negara? Barangkali hal ini juga penting menjadi perhatian.

Kedua, meneruskan semangat juang para pahlawan dalam konteks kekinian. Musuh jaman sekarang sangat berbeda dengan musuh pada masa kemerdekaan. Jika musuh di jaman dulu adalah penjajah dengan wajah yang jelas, dewasa ini musuh itu bukan lagi demikian. Begitu banyak ragam bentuk musuh dewasa ini, entah secara eksplisit maupun implisit, secara personal atau impersonal dalam bentuk virtual. Salah satunya adalah penipuan online berupa phishing, pharming, sniffing, money mule dan social engineering, seperti diidentifikasi oleh Agus Sudibiyo dalam bukunya Bernalar Sebelum Klik: Panduan Literasi Digital (2023). Yang sangat berbahaya, pengguna telah dikebiri secara tidak sadar, otonominya dirampok, dan juga tentu uangnya dikuras tanpa perlawanan berarti, karena terjadi tidak secara eksplisit. Caranya sangat halus, dan menyertakan alam bawah sadar. Inilah bentuk penjajahan baru dewasa ini.

Angela Marquez dalam bukunya, Autonomi Lost in Digital Technology (2021) menyebutkan bahwa penjajah yang paling berpengaruh adalah teknologi digital dengan ragam versinya. Lebih konkret F Budi Hardiman dalam bukunya “Aku Klik, Maka Aku Ada” (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital dalam bentuk gawai membuat manusia kehilangan kemerdekaan, bahkan otentisitasnya. Jika dulunya para penjajah merampok hasil alam dan membawanya serta menjualnya di negaranya dan ke negara asing dengan harga tinggi, dan hidup sejahtera karena dengan itu, sekarang hal itu terjadi di bawah alam bawah sadar lewat kapitalisasi segala hal dengan menggunakan teknologi digital.

Bagaimana menghidup semangat kepahlawanan dalam situasi demikian? Menurut penulis, semangat kepahlawanan yang diperlukan meliputi sikap kritis, kecerdasan, kecermatan serta bijak dalam menggunakan gawai dengan segala macam jenis gawainya. Dalam buku terbarunya berjudul Digital Exhaustion: Simple Rules For Reclaiming Your Life (2025) Paul Leonaridi menyatakan bahwa di era teknologi ini satu realitas yang tak terbantahkan adalah kelelahan digital yang membuyarkan kebebasan, daya nalar dan emosi. Di tengah situasi demikian, Paul Leonardi mengusulkan perlunya membuat gambaran tentang hubungan kita dengan teknologi. Menghentikan penggunaan teknologi dewasa ini bukanlah pilihan tepat, bukan pula menyingkirkannya. Yang perlu kita lakukan adalah memikirkan kembali relasi kita dengan teknologi dan menjadi penerima aktif. “Instead of being passive recipients of information or unquestioning followers of innovation, we must become active curators of our own digital experiences”, demikian tandas Paul Leonardi dalam menutup bukunya (p.267).

Apa yang ditegaskan Paul Leonardi sangat sederhana, yakni daripada menjadi penerima pasif informasi atau hanya menjadi pengikut dungu, lebih baik menjadi pelaku aktif atas berbagai pengalaman digital kita. Singkatnya, sekali lagi, bersikap kritis, cerdas, cermat, dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dengan kata lain, kita harus menjadi orang bebas di hadapan teknologi digital, bukan menjadi budak. Inilah jiwa kepahlawanan yang perlu dewasa ini. Semoga.