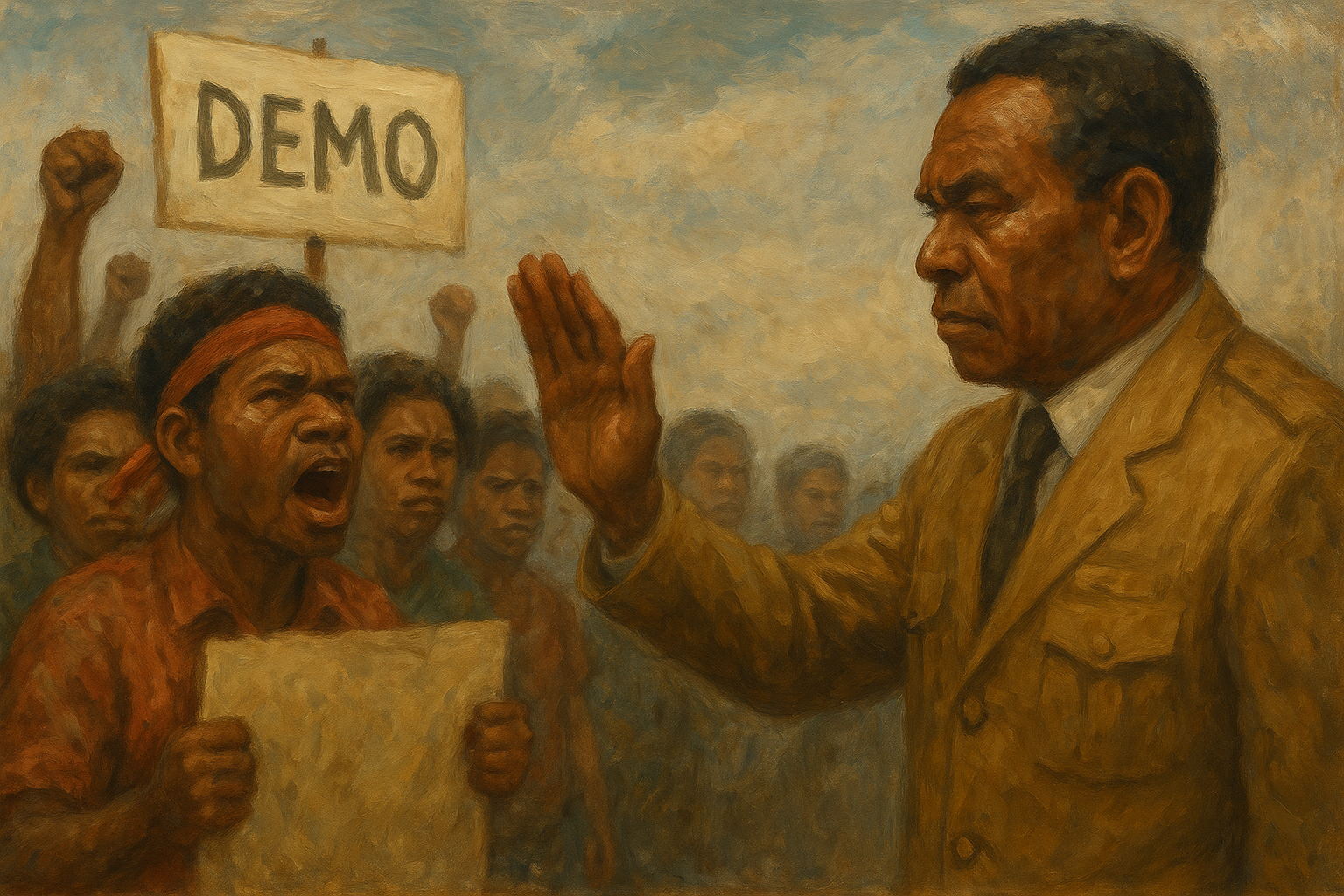

BELAKANGAN ini, sejumlah kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Papua menunjukkan wajah otoritarianisme yang kian menakutkan. Dengan enteng mereka melarang warganya berdemonstrasi, bahkan ada yang berani menghina aksi rakyat sebagai perilaku orang “tidak sekolah”. Pernyataan semacam ini bukan hanya menyinggung martabat rakyat, tetapi juga menampar wajah demokrasi Indonesia.

Demonstrasi adalah hak, bukan kejahatan. Konstitusi negara ini—UUD 1945—menjamin kebebasan setiap warga untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) menyebutkan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Larangan berdemonstrasi dari pejabat daerah sama artinya dengan menginjak-injak konstitusi. Padahal, mereka sendiri duduk di kursi kekuasaan berkat suara rakyat, bukan karena mandat surgawi. Ironis sekali, begitu berkuasa, mereka justru menutup mulut rakyat dengan larangan dan ancaman.

Papua bukan tanah yang sunyi dari masalah. Di sini, rakyat menghadapi ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, perampasan tanah adat, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Suara-suara rakyat seringkali tenggelam di ruang birokrasi yang berbelit dan penuh kepentingan. Demonstrasi menjadi jalan terakhir bagi mereka untuk didengar. Ketika jalur resmi hanya berujung pada pintu tertutup, jalanan menjadi ruang rakyat menyalakan megafon. Maka, melarang demonstrasi di Papua sama saja dengan merampas alat terakhir rakyat untuk bersuara.

Sungguh berbahaya bila larangan ini dibiarkan. Rakyat Papua yang sudah lama menanggung luka akan semakin dipaksa diam. Aspirasi yang dipendam tanpa saluran sehat bisa meledak menjadi amarah sosial yang tak terkendali. Inilah yang gagal dipahami para pemimpin lokal: bahwa demonstrasi justru berfungsi sebagai katup pengaman, bukan ancaman. Menutup rapat ruang demonstrasi hanya mempercepat lahirnya krisis kepercayaan dan perlawanan yang lebih keras.

Sangat disayangkan, kepala daerah yang seharusnya berdiri di depan untuk melindungi hak-hak rakyat malah memilih berdiri di belakang pagar kekuasaan. Mereka lebih sibuk menjaga “wibawa jabatan” ketimbang mendengar jeritan rakyat. Dengan melarang demonstrasi, mereka bukan sedang menjaga ketertiban, tetapi sedang mempertontonkan wajah kekuasaan yang rapuh—kekuasaan yang takut pada suara rakyatnya sendiri.

Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, apa artinya demokrasi bila di tanah Papua rakyat dipaksa bungkam? Apa gunanya konstitusi bila kepala daerah bisa seenaknya melarang demonstrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab, karena setiap larangan semacam itu adalah noda hitam bagi demokrasi Indonesia.

Yang dibutuhkan Papua bukan pemimpin yang melarang, melainkan pemimpin yang mendengar. Bukan pemimpin yang menutup telinga dengan arogansi, melainkan pemimpin yang membuka hati dengan kerendahan. Demonstrasi bukan ancaman, tetapi bagian dari peradaban demokrasi. Selama dilakukan secara damai, ia adalah bentuk kecintaan rakyat pada negeri ini, sekaligus pengingat agar kekuasaan tidak berubah menjadi tirani.

Rakyat Papua punya hak untuk bersuara. Hak itu bukan hadiah dari pemerintah, melainkan hak yang lahir bersama dengan kemerdekaan bangsa ini. Siapa pun yang berusaha membungkamnya, sesungguhnya sedang berjalan di jalur yang berlawanan dengan semangat demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan. (Editor)