ISU Palestina–Israel selalu mengguncang emosi publik Indonesia. Setiap kali konflik meletus, jalanan dipenuhi demonstrasi, media sosial banjir kecaman, dan mimbar-mimbar orasi dipenuhi pekik solidaritas. Palestina dianggap sebagai “saudara seiman” yang wajib dibela. Namun, di balik gelombang emosional ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah semua energi emosi itu benar-benar efektif membela Palestina, atau justru hanya menjadi pelampiasan sesaat tanpa arah yang jelas?

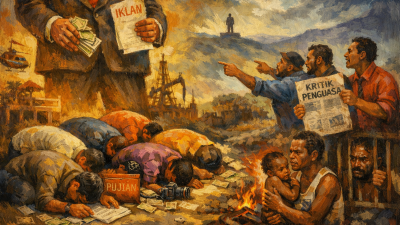

Di Indonesia, hampir semua pihak berlomba-lomba menunjukkan keberpihakan pada Palestina. Dari pejabat tinggi negara, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat awam, semua bersuara lantang mengutuk Israel. Bahkan, aksi-aksi itu kerap dibungkus dengan simbol-simbol heroik: penggalangan dana, pawai solidaritas, hingga jargon-jargon perjuangan. Sayangnya, yang sering luput adalah kecerdasan dalam menyalurkan energi tersebut. Banyak yang emosional, tetapi miskin strategi.

Menggebu-gebu membela Palestina tanpa peta jalan yang jelas ibarat menyalakan api unggun di tengah badai. Nyala apinya besar, panas, dan menarik perhatian, tetapi cepat padam tanpa meninggalkan dampak nyata. Kritik terhadap Israel yang gencar di dalam negeri tidak otomatis memengaruhi kebijakan global, apalagi menghentikan perang. Lebih jauh lagi, solidaritas yang hanya berupa teriakan dan seruan emosional sering kali berakhir sebagai ritual tahunan tanpa hasil konkret.

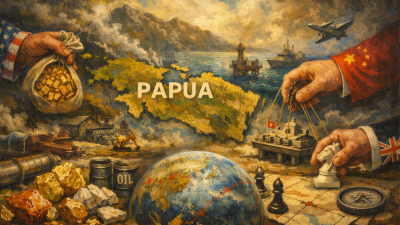

Padahal, pembelaan terhadap Palestina menuntut kecerdasan geopolitik dan strategi diplomasi internasional. Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat memainkan peran penting di forum internasional, bukan sekadar menjadi “penonton emosional.” Dukungan diplomatik di PBB, pendekatan ke negara-negara kunci yang berpengaruh pada Israel, atau lobi-lobi politik internasional yang sistematis jauh lebih efektif daripada hanya berorasi di dalam negeri.

Selain diplomasi, kecerdasan juga diperlukan dalam pengelolaan isu kemanusiaan. Alih-alih hanya mengirimkan bantuan donasi yang kadang tidak tepat sasaran, Indonesia bisa menginisiasi pusat riset, advokasi hukum internasional, hingga kampanye global yang menyasar opini publik dunia. Dengan demikian, solidaritas untuk Palestina tidak hanya terasa di Indonesia, tetapi juga menggema secara strategis di panggung internasional.

Fenomena “kelebihan emosi, kekurangan akal” ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih terjebak dalam pola pikir simbolik. Membela Palestina dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi cara membelanya lebih sering berhenti di level retorika. Emosi memang penting untuk membangkitkan kepedulian, tetapi tanpa kecerdasan, emosi hanya akan menjadi kebisingan.

Sudah saatnya Indonesia bertransformasi dari solidaritas emosional ke solidaritas rasional. Artinya, energi yang besar harus diterjemahkan menjadi strategi diplomasi, kerja sama internasional, advokasi hukum, dan gerakan global yang terukur. Dengan demikian, pembelaan terhadap Palestina tidak hanya menenangkan hati nurani, tetapi juga berkontribusi nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.

Indonesia harus belajar bahwa dalam politik internasional, yang memenangkan pertarungan bukanlah mereka yang paling keras berteriak, melainkan mereka yang paling cerdas mengatur langkah. (Editor)