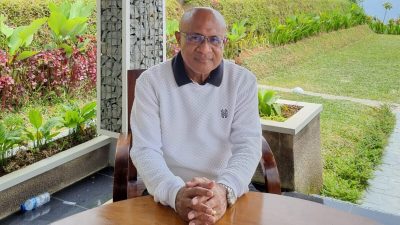

Oleh Dr Methodius Kossay, SH, M.Hum

Pengamat Kebijakan Publik Papua; Akademisi Stekom Semarang

DALAM perjalanan sejarah Papua, dinamika politik, ekonomi, dan sosial selalu diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Di tengah harapan besar terhadap otonomi khusus sebagai solusi ketertinggalan, muncul fenomena yang disebut elit komprador Papua, sekelompok elit lokal yang lebih berpihak kepada kekuasaan pusat dan kepentingan modal dibanding perjuangan rakyatnya sendiri.

Selama dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), Papua telah menerima lebih dari Rp 170 triliun dana transfer pusat sejak tahun 2002. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menunjukkan, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 26,8 persen tertinggi di Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata nasional hanya 9,4 persen. Ketimpangan ekonomi pun masih lebar.

Indeks Gini Papua mencapai 0,45, menandakan jurang yang besar antara yang kaya dan miskin. Data ini memperlihatkan situasi paradoks. Dana besar mengalir tetapi rakyat tetap miskin. Di sinilah peran elit komprador menjadi sorotan utama mereka yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi, namun gagal menjadikannya alat kesejahteraan rakyat.

Siapa Komprador?

Secara etimologi, komprador berarti perantara antara modal asing dan masyarakat lokal. Dalam teori ekonomi-politik kolonial, kelas komprador adalah elit lokal yang membantu penetrasi kekuasaan dan kapital asing ke daerah jajahan demi kepentingan pribadi.

Dalam konteks Papua, istilah ini sangat relevan. Sejak awal integrasi hingga kini, sebagian elit lokal sering kali menjadi jembatan kepentingan Jakarta dan korporasi besar, bukan penyambung aspirasi masyarakat adat. Elit ini menikmati fasilitas kekuasaan dan ekonomi, namun membiarkan masyarakat adat kehilangan hak ulayat dan akses terhadap kesejahteraan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2022 menunjukkan, lebih dari 60 persen proyek infrastruktur di Papua dikelola oleh jaringan politik lokal yang berafiliasi dengan elit pemerintahan daerah. Hal ini memperkuat asumsi bahwa kekuasaan di Papua telah berubah menjadi alat rente state capture oleh elit komprador.

Fenomena elit komprador dapat diurai ke dalam tiga ranah utama: politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Ketiganya dalam diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, area politik. Elit lokal sering terjebak dalam logika patronase dan transaksi. Jabatan strategis di pemerintahan kerap diperoleh melalui kedekatan politik, bukan kompetensi. Dari 42 jabatan eselon II di salah satu provinsi di tanah Papua, lebih dari 70 persen diisi oleh figur hasil kompromi politik.

Akibatnya, kebijakan daerah sering tidak berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya, belanja pegawai mencapai 62% dari APBD 2024, sementara belanja untuk pemberdayaan masyarakat adat hanya 8%. Fenomena ini menunjukkan adanya distorsi arah pembangunan di mana kekuasaan lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi daripada masyarakat.

Kedua, ranah ekonomi. Papua merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam terbesar di Indonesia. Ia mengoleksi tambang emas, tembaga, dan hutan tropis luas dan kaya raya. Namun, kontribusi sektor ini terhadap kesejahteraan masyarakat lokal sangat kecil.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia tahun 2023 mencatat, Papua menyumbang 32 persen produksi tembaga nasional dan lebih dari 40 persen ekspor emas nasional. Namun, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 1,7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Elit komprador sering menjadi penghubung (makelar) antara perusahaan besar dan birokrasi daerah, mendapatkan fee proyek atau saham tanpa memperjuangkan kompensasi adil bagi masyarakat adat. Di sisi lain, hampir 45 persen masyarakat adat di sekitar area tambang dan perkebunan belum memiliki akses terhadap air bersih dan listrik.

Ketiga, sosial dan sudaya. Dalam konteks sosial-budaya, elit komprador turut berperan menciptakan kesadaran palsu, false consciousness. Dengan narasi “pembangunan dan kemajuan”, mereka sering menutupi praktik eksploitasi tanah adat dan perampasan ruang hidup. Survei Universitas Cenderawasih (Uncen) tahun 2023 menunjukkan, 58 persen responden masyarakat adat di Jayapura dan Nabire merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Kondisi ini menandakan terjadinya alienasi budaya dan krisis kepercayaan terhadap elit lokal. Elit komprador menjadi “aktor kultural baru” yang merusak solidaritas sosial khas Papua seperti gotong royong dan musyawarah adat.

Kontradiksi Otsus dan Elit Lokal

Otsus Papua diharapkan menjadi sarana keadilan struktural. Namun, setelah lebih dari 20 tahun berjalan, indikator kesejahteraan justru menunjukkan stagnasi. Tingkat pengangguran terbuka di Papua pada 2024 mencapai 6,1 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, 5,2 persen.

Angka partisipasi sekolah anak usia 16–18 tahun hanya 67 persen, jauh di bawah nasional (82 persen). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada 2023 masih 62,45, terendah di Indonesia.

Sementara itu, laporan Kementerian Keuangan tahun 2024 mencatat bahwa lebih dari 40 persen belanja otsus dikelola langsung elit politik daerah, dengan pengawasan publik yang sangat minim. Fenomena ini menunjukkan, otsus justru menciptakan oligarki lokal baru elit birokrasi yang memperkaya diri dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Fenomena elit komprador pada dasarnya adalah krisis moral dan kepemimpinan. Dalam budaya Papua, pemimpin sejati dikenal sebagai manseren atau “bapak rakyat” sosok yang mengayomi dan melindungi. Namun, banyak elit kini berperilaku sebagai “tuan atas rakyat”, bukan pelayan rakyat.

Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya bertahan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibangun oleh elit lokal. Dengan kata lain, kekuasaan luar hanya bisa bertahan jika elit lokal bersedia menjual persetujuan rakyatnya.

Di Papua, fenomena ini tampak jelas: program-program pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat tetap berjalan karena dikawal oleh elit komprador sendiri.

Tawaran Solusi

Untuk keluar dari jebakan kompradorisme, Papua membutuhkan transformasi kepemimpinan. Beberapa langkah strategis yang menjadi tawaran solusi dapat disodorkan sebagai berikut.

Pertama, reformasi tata kelola dana otsus dengan mekanisme transparansi digital dan audit publik. Kedua, pemberdayaan masyarakat adat melalui peningkatan dana desa dan pelibatan langsung dalam perencanaan pembangunan.

Ketiga, pendidikan politik rakyat Papua agar masyarakat memahami hak-haknya dan tidak mudah dimanipulasi elit. Keempat, penegakan hukum tegas terhadap praktik korupsi dan kolusi elit lokal, terutama yang terkait dengan proyek pemerintah dan perusahaan besar.

Pemerintah pusat juga harus meninjau kembali pola hubungan vertikal yang menempatkan elit lokal hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat. Papua membutuhkan ruang kemandirian politik dan ekonomi yang sejati, bukan semu.

Fenomena elit komprador di Papua adalah cermin kegagalan transformasi sosial dan politik selama dua dekade terakhir. Di balik angka-angka kemiskinan dan ketimpangan, terdapat persoalan moral yang lebih dalam: pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan martabat rakyat Papua.

Selama elit lokal masih berpihak kepada kekuasaan dan modal, Papua akan tetap menjadi “tanah kaya yang menyisakan kemiskinan.” Kini saatnya melahirkan pemimpin baru yang bebas dari mentalitas komprador pemimpin yang berpikir dengan hati rakyat, bukan dengan hitungan proyek dan keuntungan pribadi.