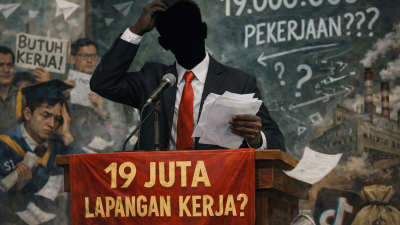

FENOMENA penggunaan ijazah palsu di Indonesia telah menjadi borok kronis yang mengikis integritas sistem pendidikan dan mengancam masa depan bangsa. Praktik curang ini, yang menjamur di berbagai kalangan untuk beragam kepentingan—mulai dari mencari pekerjaan, kenaikan pangkat, hingga meraih jabatan politik—menunjukkan adanya masalah serius dalam fundamental moral dan etika masyarakat kita.

Penyalahgunaan ijazah palsu bukanlah isu baru, namun skalanya kini semakin memprihatinkan. Setiap pengungkapan kasus baru seolah menjadi bukti betapa mudahnya sebagian orang mengabaikan kejujuran demi ambisi pribadi. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi contoh—para profesional, birokrat, bahkan politisi—justru kerap menjadi aktor utama di balik skandal ini. Hal ini menciptakan preseden buruk dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan proses meritokrasi.

Ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi pada maraknya praktik ini. Tekanan ekonomi dan persaingan ketat dalam dunia kerja seringkali mendorong individu mencari jalan pintas. Selain itu, kelemahan sistem verifikasi dan penegakan hukum yang kurang tegas turut memberi celah bagi sindikat pemalsuan ijazah untuk beroperasi secara leluasa. Budaya yang cenderung memuja gelar dan posisi tanpa memperhatikan kualitas sebenarnya juga memperparuk keadaan. Masyarakat masih terpaku pada “kertas” pengakuan formal, alih-alih substansi kompetensi dan integritas.

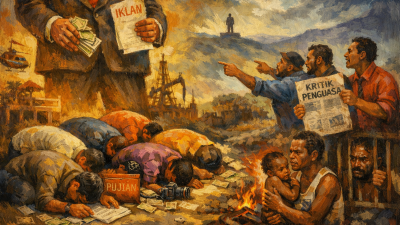

Dampak dari fenomena ini sangat luas dan merusak. Pertama, secara fundamental, ia mendegradasi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Individu yang menduduki posisi penting dengan modal ijazah palsu tentu tidak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga kinerja mereka akan suboptimal dan berpotensi merugikan organisasi atau publik yang dilayani. Ini berujung pada inefisiensi, kesalahan fatal, bahkan korupsi yang merajalela.

Kedua, penggunaan ijazah palsu menciptakan ketidakadilan sosial. Mereka yang berjuang keras menempuh pendidikan dengan jujur dan menguasai ilmu pengetahuan menjadi korban, tergeser oleh para penipu yang hanya mengandalkan tipu daya. Ini mematikan semangat belajar dan berinovasi di kalangan generasi muda, karena seolah-olah kejujuran tidak lagi dihargai.

Ketiga, praktik ini merusak reputasi pendidikan nasional di mata dunia. Jika sistem pendidikan kita tidak mampu menjamin validitas lulusannya, kredibilitas bangsa pun akan dipertanyakan.

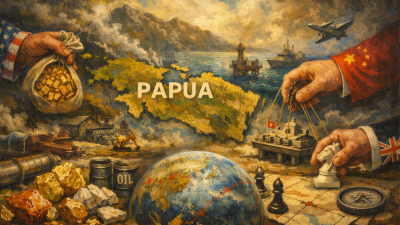

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan multidimensional. Penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi yang lebih berat dan konsisten bagi pemalsu maupun pengguna ijazah palsu. Pemerintah dan lembaga terkait harus membangun sistem verifikasi yang lebih canggih dan terintegrasi, mungkin dengan memanfaatkan teknologi digital seperti blockchain, untuk meminimalkan celah pemalsuan.

Selain itu, perlu adanya kampanye masif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan bahaya ijazah palsu. Pergeseran paradigma dari sekadar mengejar gelar menjadi berfokus pada kompetensi dan kualitas diri harus digalakkan. Dunia usaha dan lembaga pemerintahan juga harus memprioritaskan rekrutmen berdasarkan keterampilan dan pengalaman nyata, bukan hanya formalitas ijazah.

Pada akhirnya, memerangi ijazah palsu adalah perjuangan kolektif yang menuntut komitmen dari seluruh elemen bangsa. Hanya dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam pendidikan, kita bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berdaya saing. (Editor)