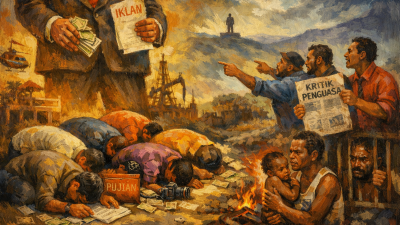

DALAM sejarah setiap negara, selalu ada satu pola yang berulang: negara, pemerintah, dan mayoritas rakyat sering menciptakan “label” untuk menyingkirkan mereka yang berbeda pandangan politik. Labelisasi menjadi alat yang lebih halus daripada peluru, tapi dampaknya bisa lebih mematikan—karena ia membunuh karakter, bukan tubuh. Di Indonesia, fenomena ini tampak nyata dalam cara negara memberi cap pada kelompok atau individu yang menentang narasi resmi tentang keutuhan negara, kekuasaan pemerintah, atau ideologi mayoritas.

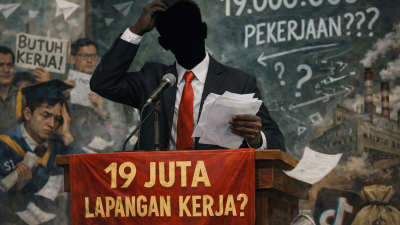

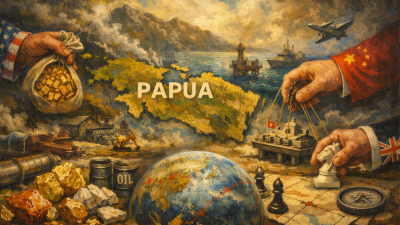

Salah satu contoh paling mencolok adalah cara pemerintah melabeli gerakan politik Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang secara ideologis ingin memisahkan diri dari Indonesia, dengan segera dicap sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), GPL (Gerakan Pengacau Liar), KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), hingga teroris. Label-label ini bukan sekadar istilah; ia adalah senjata politik. Dengan label itu, negara membungkus konflik politik menjadi masalah keamanan, membungkus ide menjadi kriminalitas, dan membungkus aspirasi menjadi ancaman. Di hadapan publik, mereka yang berjuang dengan keyakinan politik tertentu pun kehilangan legitimasi moral—karena sudah dicap sebagai “musuh negara”.

Padahal, di balik semua label itu, sering kali tersembunyi aspirasi kemanusiaan yang sahih: rasa ketidakadilan, penindasan struktural, atau kegagalan negara mengakui sejarah dan hak politik suatu bangsa. Tapi, negara lebih memilih menutup telinga dan menajamkan lidah. Sebab mendengarkan berarti mengakui; dan pengakuan bisa mengguncang legitimasi kekuasaan yang selama ini berdiri di atas narasi tunggal: bahwa negara selalu benar, dan yang melawan pasti salah.

Yang lebih tragis, mayoritas rakyat ikut menelan mentah-mentah label-label itu. Mereka percaya tanpa berpikir, karena negara mengajarkan bahwa berpikir berbeda adalah dosa ideologis. Mereka lupa bahwa banyak pejuang kemerdekaan dahulu juga pernah dicap pemberontak oleh penguasa kolonial. Sejarah membuktikan, label “pemberontak” kadang justru melekat pada orang-orang yang menolak tunduk pada ketidakadilan.

Sikap negara dan masyarakat yang gemar melabeli pihak yang berbeda pandangan politik sesungguhnya menunjukkan ketakutan. Takut pada perbedaan, takut kehilangan kontrol atas narasi, takut menghadapi cermin yang menampilkan wajah sebenarnya dari ketimpangan kekuasaan. Padahal, negara yang kuat bukanlah yang menghancurkan perbedaan, melainkan yang mampu mengelolanya dengan adil dan manusiawi.

Labelisasi politik adalah bentuk kekerasan simbolik yang berbahaya. Ia membunuh ruang dialog, menutup jalan rekonsiliasi, dan memperpanjang luka bangsa. Jika negara ingin disebut demokratis, ia harus berani berhenti memberi label pada warganya sendiri. Sebab, rakyat yang berbeda pendapat bukan musuh negara—mereka adalah cermin yang menuntut negara bercermin dengan jujur. (Editor)